Einfach ausgedrückt ist das Resource Description Framework eine auf XML basierende Sprache zur Beschreibung von Ressourcen. Unter einer Ressource könnte z.B. eine elektronische Datei im Internet verstanden werden. Auf eine solche Datei wird über eine URL (Uniform Resource Locator) zugegriffen.

Während es mit XML möglich ist, Metadaten an einzelne Teile eines Dokuments anzuhängen, ist ein Vorteil von RDF, dass es Metadaten über das gesamte Dokument anhängen kann, etwa Informationen wie Autor, Erstellungsdatum und Art des Dokuments. Ein gelungenes Beispiel für den Nutzen von RDF ist die Beschreibung eher undurchsichtiger Dateien wie etwa Bild- oder Audiodateien. Die folgende Abbildung zeigt die vom W3C-Konsortium entwickelte Demonstrations-Anwendung “RDFpic” zur Einbindung von Metadaten innerhalb von Bilddateien. Dabei arbeitet die Anwendung in Verbindung mit einem Server, in diesem Falle der W3C-Jigsaw-Webserver, auf dem automatisch die angehängten Metainformationen in Form einer externen RDF-Datei gespeichert werden.

Außerdem ist es mit “RDFpic” möglich, verschiedene spezielle RDF-Schemata zur Beschreibung des Bildes zu laden. Die im Programm mitgelieferten Standard-Schemata zur Beschreibung des Bildes sind Dublin Core (DC) und ein technisches Schemata (Technical), welches Metadaten über die benutzte Kamera enthält.

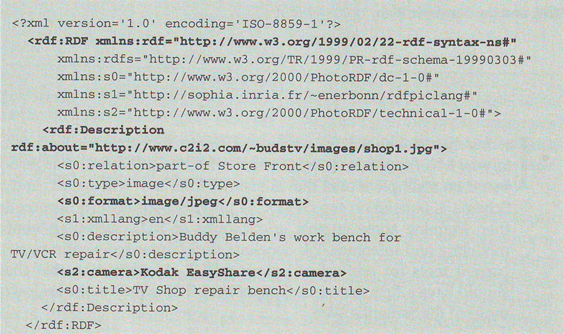

Die folgende Abbildung zeigt die von “RDFpic” generierte RDF-Datei.

Auffällig ist die Verwendung von sogenannten “namespaces” (Namensräumen, hier im Beispiel xmlns:rdf=”https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”). “Namespaces” sind ein einfaches Hilfmittel zur Erstellung von global eindeutigen Namen für die Elemente und Attribute einer Auszeichnungssprache.

Sie sind aus zwei Gründen von Bedeutung: Erstens zur Vermeidung von Konflikten von einheitlichen Namen zwischen verschiedenen Auszeichnungssprachen und zweitens ermöglichen sie, mehrere Auszeichnungssprachen ohne Doppeldeutigkeiten zu mischen.¹ Das Root-Element () spezifiziert das Dokument als RDF-Dokument und in ihm sind vier Namesräume deklariert. Außerdem enthält jedes RDF-Dokument eine oder mehrere “descriptions” (Beschreibungen), die Aussagen über die beschriebene Ressource enthalten. Dieses Element enthält ein rdf:about Merkmal, das auf die beschrieben Quelle verweist. Diese Verweise in Form von “Uniform Resource Identifier” (URI) sind wichtig, um das Resource Description Framework zu verstehen, denn alle Ressourcen, die durch RDF beschrieben werden, müssen mit einem URI bezeichnet werden.

Zusammengefasst hat uns die Abbildung, die eine RDF-Syntax darstellt, die Beschreibung der Ressource, die Eigenschaften der Ressource und die Werte dieser Eigenschaften präsentiert. Dieses dreigeteilte Modell ist typisch für RDF und deshalb wird das RDF-Modell auch oft als “triple” bezeichnet. Genauso, wie man das RDF-Modell mittels seiner Ressourcen-Eigenschaften beschreiben kann, nämlich erstens “Beschreibung der Ressource”, zweitens “Eigenschaften der Ressource” und drittens “Werte dieser Eigenschaften”, erklären Forscher und Wissenschaftler der künstlichen Intelligenz, die dieses Forschungsgebiet “knowledge representation” nennen, das gleiche Modell an den grammatikalischen Teilen eines Satzes, nämlich mit Subjekt, Prädikat und Objekt.

Die Schlüsselelemente eines RDF-”triple” sind also folgende:

Das Subjekt. In der Grammatik bezeichnet man das Satzglied als Subjekt, das mit der Frage: “Wer oder Was?” erfragt werden kann. Es ist also eine Person oder ein sachliches Objekt. In dem Satz “Das Unternehmen verkauft Strümpfe” ist das Subjekt “Das Unternehmen”. Das Subjekt eines Satzes vermittelt uns also, worüber der Satz handelt. Im Bereich der Logik ist das Subjekt der Ausdruck, über den etwas angegeben wird. Im RDF-Modell ist das Subjekt die Ressource, die durch das folgende Prädikat und Objekt beschrieben wird. Das Subjekt wird im RDF-Modell demzufolge mit einem Uniform Ressource Identifier (URI) eindeutig beschrieben, da der URI in der digitalen Welt eine genauso unmissverständliche Zuordnung ermöglicht, wie “Das Unternehmen” in der grammatikalischen Welt.

Das Prädikat. Grammatikalisch modifiziert dieser Teil des Satzes das Subjekt. In unserem Beispielsatz “Das Unternehmen verkauft Strümpfe” ist das Prädikat das Wort “verkauft”. Das Prädikat teilt uns also etwas über das Subjekt mit. Im RDF-Modell stellt das Prädikat die Verbindung zwischen Subjekt und Objekt her. Im RDF-Modell müsste für die Bedeutung des Wortes “verkauft” eine eindeutige URI definiert werden, die beispielsweise so aussehen könnte: “https://www.unternehmen.org/ontologien/#verkauft”.

Das Objekt. In der Grammatik ist diese Satzglied ein Nomen, welches sich auf das Prädikat bezieht. In dem Beispielsatz “Das Unternehmen verkauft Strümpfe” ist das Objekt das Wort “Strümpfe”. Im RDF-Modell ist das Objekt also eine Ressource, die sich entweder auf das Prädikat oder auf einen wörtlichen Wert (literal) bezieht. Auch hier würde für das Objekt im RDF-Modell ein URI definiert werden müssen, der analog zu den vorher gezeigten URI-Beispielen verstanden werden kann.²

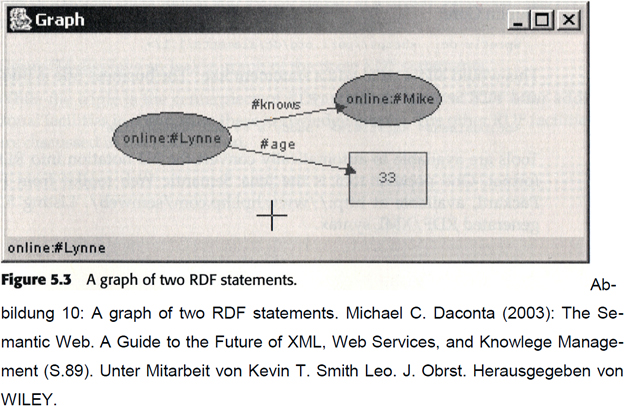

Die nächste Abbildung zeigt das bis hierhin theoretisch besprochene Modell in der Grammatik übertragen auf RDF als Graph.

RDF-Ressourcen stehen also entweder für elektronische Ressourcen, wie etwa Dateien, oder auch für Konzepte wie Personen. Sehr wichtig dabei ist, dass diese Ressourcen sich eindeutig identifizieren können über die vorher besprochenen URIs. Denn nur so kann eine Idee, ein Konzept, die das Subjekt oder Objekt beschreibt, global und ohne Doppeldeutigkeiten definiert werden. Das ist ein Kernunterschied, den die Benutzung der semantischen Technologien gegenüber der klassischen Syntax hat, denn in der Lehre der sprachlichen Zeichen gibt es sehr häufig Wortdoppelbedeutungen.

Die eindeutige Identifizierbarkeit der Objekte und Subjekte durch URIs löst so das Problem der Wortdoppelbedeutungen. “Die Fliege passt nicht zum Hemd” und “Die Fliege fliegt im Zimmer umher” sind zwei Sätze mit dem jeweils selben Wort “Fliege”, aber mit unterschiedlichen Bedeutungen. Im RDF-Modell ist es möglich, dem Tier Fliege eine global eindeutige URI zuzuteilen, wodurch diese Doppeldeutigkeiten behoben werden. Diese URI könnte in diesem Fall so aussehen: “http://www.unternehmen.org/ontologien/tier/#fliege”.

Weiter geht es mit der Erweiterung des Resource Description Framework (RDF): Dem RDF Schema (RDFS).

—

¹ Michael C. Daconta (2003): The Semantic Web. A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowlege Management (S. 42). Unter Mitarbeit von Kevin T. Smith Leo. J. Obrst. Herausgegeben von WILEY.

² Michael C. Daconta (2003): The Semantic Web. A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowlege Management. Unter Mitarbeit von Kevin T. Smith Leo. J. Obrst. Herausgegeben von WILEY, S. 85–92.

Ein Gedanke zu „Resource Description Framework (RDF)“